BM9.1 Konzepte erstellen

3. Entscheidungshilfen beim Einsatz erneuerbarer Energiequellen

3.1. Strom-/Wärmegeführte Konzepte

Die Entscheidung für ein strom- oder wärmegeführtes Anlagenkonzept wird oft auch durch den Bilanzbezug mitbestimmt. Im Folgenden sollen daher die Unterschiede zwischen einer Endenergie- und einer Primärenergiebewertung erläutert werden:

Endenergiebewertung

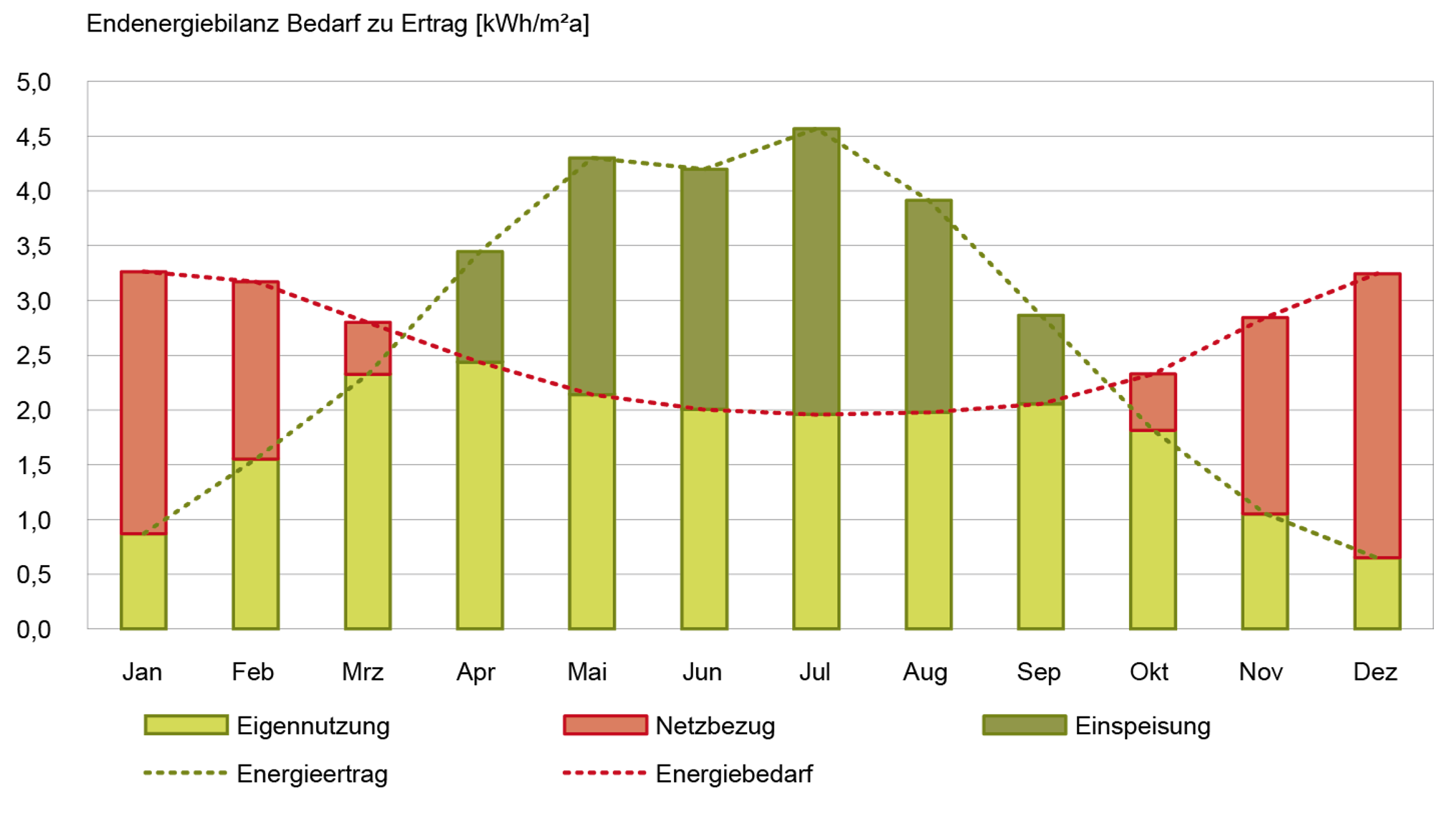

Die folgende Grafik zeigt die Bedarfskurve (rot) eines sanierten Effizienzhaus 55 (MFH), das zudem den Effizienzhaus Plus Standard3 erreicht (Konzept: Heizen: Sole-Wasser-WP, TWW: Abluft-Wasser-WP). Grün markiert ist die PV-Ertragskurve inkl. selbst genutztem PV-Strom (hellgrün) und PV-Überschüssen (dunkelgrün). Auf der Monatsbilanzebene ist das Gebäude ein end- und primärenergetisches Netto-Plus-Energie-Gebäude. (Im „realen“ Lastgang wird auch in der jährlichen Verrechnung eher ein „Minus“ herauskommen und somit der Netzbezug über der Einspeisung und der Eigennutzung liegen.)

Abb. 5: Monatsbilanz auf Basis der Endenergiebedarfe und -erzeugung beim Effizienzhaus Plus im Altbau (Wettbewerbsbeitrag von o5 Architekten mit ina Planungsgesellschaft mbH), Quelle: ina Planungsgesellschaft mbH

Bei „stromgeführten Konzepten“ (wie dem eben aufgeführten Beispiel eines Effizienzhaus Plus) ist die end- und primärenergetische Verrechnung gleich (Bedarf und Ertrag werden jeweils mit fP,Strom = 1,8 verrechnet). Bei Konzepten, die weiterhin auf Verbrennungstechnologien angewiesen sind (z. B. Solarthermie + Biogas-BW-Kessel, Biomasse-BHKW) stellt gerade der endenergetische Bedarf eine Herausforderung dar, da dieser rechnerisch komplett durch eine größere stromerzeugende Anlage kompensiert werden muss. Auf der Primärenergieebene stellt sich der Einsatz von Biomasse dagegen meist positiv dar (z. B.: fp,Holz = 0,2). Die folgende Abbildung zeigt einen Konzeptvergleich für ein Effizienzhaus Plus mit der notwendigen PV-Fläche für einen Netto-Endenergieüberschuss.

| Variante 1 WP-Außenluft |

Variante 2 WP-Erdsonden |

Variante 3 WP-Abwasser |

Variante 4 WP-Außenluft+ Solarthermie |

Variante 5 Gaskessel+ Solarthermie |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Endenergiebedarf in kWh/(m2 a) | 39 | 36 | 36 | 37 | 72 |

| Erforderliche Photovoltaik in m² für Energieüberschuss |

46 | 43 | 43 |

44 |

86 |

| Leistung der Photovoltaikanlage in kWp | 7,10 | 6,63 | 6,63 | 6,70 | 13,17 |

| Photovoltaik-Leistung bezogen auf die Wohnfläche in kWp/m² |

0,04 |

0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |

Abb. 6: Vergleich von Konzeptvarianten zum Effizienzhaus Plus Standard; Quelle: ina Planungsgesellschaft mbH, vgl. BBSR, Zukunft Bauen: Forschung für die Praxis, Band 15, „Effizienzhaus Plus Planungsempfehlungen“, 2019

Primärenergiebewertung

Da sich sowohl das GEG als auch der BEG Effizienzhaus Standard nur auf den Primärenergiebedarf beziehen, sind auch „wärmegeführte Konzepte“ zum Erreichen der Grenzwerte nicht ausgeschlossen und bei niedrigeren Energiestandards (z. B. im teilsanierten Bestand) ggf. auch die erste Wahl. Dem/der Bauherr:in sollte dabei jedoch auch vermittelt werden, dass er/sie weiterhin von einer endlichen Energiequelle (z. B. Holzpellets) abhängig ist, deren Energiepreisentwicklung nicht voraussehbar ist. Auch der Bezug von Biogas, das nicht gebäudenah erzeugt wird, oder Fernwärme kann einen besseren Primärenergiebedarf erzielen, führt jedoch auch zu einer Abhängigkeit vom Energielieferanten. Die Nutzung lokal verfügbarer Energiequellen sollte daher immer präferiert werden. Zudem liegen in allen Gebäuden Strombedarfe vor, die nicht im GEG-Bezugsrahmen enthalten sind, sodass sich eine zusätzliche Investition in eine stromproduzierende Anlage meist lohnt (unabhängig von der Wahl eines wärme-/stromgeführten Konzepts). Die Anlagengröße kann bei stromgeführten Konzepten (durch die zusätzliche Deckung des Wärmepumpenstroms) jedoch ggf. größer ausfallen (s. auch vorangegangene Abbildung, Var. 5).

Ein geringer Energiebedarf und eine gleichmäßigere Verteilung des Energiebedarfs im Jahresverlauf (z. B. über geringeren Heizwärmebedarf bei gleich bleibender Grundlast des Trinkwarmwasserbedarfs) sind gute Voraussetzungen für den Einsatz von erneuerbaren Energien. Energiegewinnende Systeme, insbesondere solaraktive Systeme, ermöglichen die Reduktion von Emissionen und die langfristige Unabhängigkeit von einer zentralen Energieversorgung mit immer weiter steigenden Energiepreisen.

Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen wird auch bilanziell „belohnt“. Die Primärenergiefaktoren liegen unter 1,0, sodass das Erreichen höherer Energiestandards möglich wird, z. B.:

- Strom (netzbezogen) → fP = 1,8 (gebäudenah erzeugt – PV, Wind → fP = 0,0)

- Geothermie, Umgebungswärme, Abwärme (z. B. nutzbar gemacht in einer Wärmepumpe) → fP = 0,0

- Solarthermie → fP = 0,0

- Heizöl/Erdgas/Flüssiggas → fP = 1,1

- Biogas/-öl → fP = 1,1; gebäudenah erzeugt fP = 0,3; netzbezogen mit Lieferantennachweis in BW-Kessel fP = 0,7; in KWK-Anlage → fP = 0,5)

- Holz → fP = 0,2

Bei einem niedrigen Bedarf für die jeweilige Dienstleistung kann auch mal ein konventioneller, kostengünstiger Energieträger mit guter Effizienz infrage kommen (z. B. elektrischer Durchlauferhitzer bei geringem Trinkwarmwasserbedarf oder Gas-Brennwertkessel als ergänzender Spitzenlastkessel). Je höher der vorhandene Bedarf, desto wichtiger die Wahl einer Anlagentechnik mit erneuerbarer Gutschrift.

_____________________________________

3 Hauptanforderung Effizienzhaus Plus: negativer Jahres-End- und Primärenergiebedarf; siehe hier (Link zuletzt aufgerufen: 01/2023)